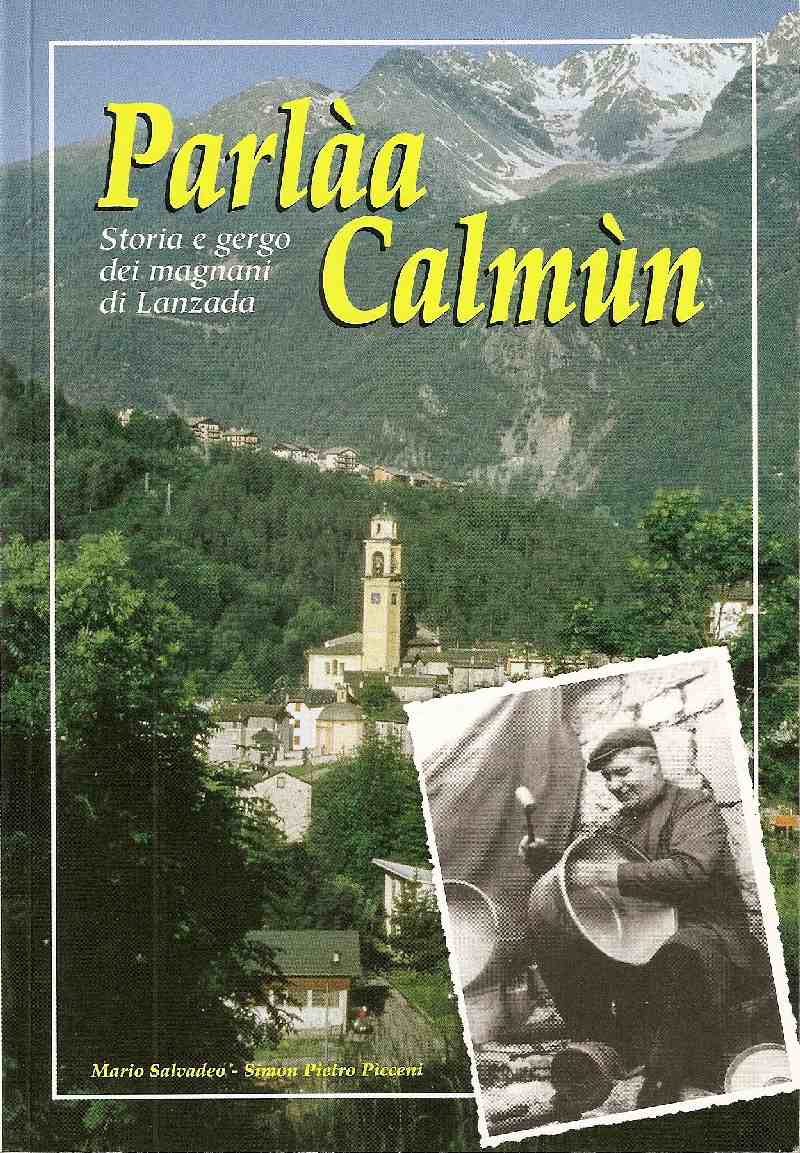

Titelblatt des im Jahr 1998 veröffentlichten Band über das Calmùn aus Lanzada.

Titelblatt des im Jahr 1998 veröffentlichten Band über das Calmùn aus Lanzada.

In Lanzada, nach dem Entstehen und der Entwicklung der Arbeit des Straßenkesselflickers

(magnàn), hat man ein Jargon hervorgerufen, den man

calmùn nannte, von dem heute noch Spuren im örtlichen Dialekt vorhanden sind.

Diese Sprechweise diente vor allem den

magnàn, um sich gegenseitig zu verständigen ohne das Fremde etwas verstanden, ein Mittel der Verteidigung, die eine Art von Solidarität im innern der Gruppe auslöste, so stellte es auch häufig eine List dar, um sich mit einer gewissen Leichtigkeit aus komplizierten oder peinlichen Situationen zu befreien.

Ursprung des Jargon

calmùn, wie in vielen berufen der Straße, muß man einen Austauschprozess mit anderen Sprechweisen suchen, allmählich geschehen in den typischen Treffpunkten der Straßenhändler, wie die Straße, Märkte, Gasthöfe, usw.

Der Ausdruck calmone bedeutet in der italienischen Sprache “in zweideutiger Weise sprechen”, “Metapher sprechen”, “sprechen im Jargon”.

Das Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen

kalamos und vom lateinischen

calamos, was soviel bedeutet wie Pfeil, darstellend, ein stechendes Motto, Pfeilschuß (Tiraboschi).

In der Tat ist der Jargon im allgemeinen eine Art um sich über Fremde lustig zu machen, ein Scherz, ein Spaß.

Es gibt andere, die das Wort dem lateinischen "calmo" ableiten

carmen, das heißt ein Wortkomplex aus “Magie”, aus “Zauber”.

Von hier aus dann die Passage in den italienischen Jargon mit der Bedeutung “Zauber”, “Täuschung”, usw.

Deshalb ist der

calmùn eine “Geheimsprache, Mysteriös, versehen mit einem gewissen Zauber, der dazu dient den Gesprächspartner zu täuschen und sich über ihn lustig machen.” (Lurati).

Welchen Ursprung das Wort auch immer hat, das

calmùn der Magnan aus Lanzada hat sich entwickelt, in dem er immer mehr lateinische und italienische Worte angenommen hat, so wie auch das wieder annehmen von Lauten die griechischen, spanischen, französischen, deutschen, englischen und slawischen Ursprung haben.

Hier einige interessante Beispiele:

-

smèser (coltello in calmùn) – Messer (Messer in deutsch)

-

slòfen (dormire in calmùn) – schlafen (schlafen in deutsch)

-

bula (Stadt in calmùn) – bulè (geschlossene Versammlung in altgriechisch)

-

valopp (Brief in calmùn) – enveloppe (Briefumschlag in französisch)

Die Magnan aus Lanzada gebrauchten den Jargon fast ausschliesslich ausserhalb des Dorfes und in ihrem Beruf.

In den letzten Jahrzehnten, als die Arbeit der Magnan deutlich abnahm, wurde die Sprechweise im Jargon

(plutunàa la calma), eine Mode und ein Mittel um sich egozentrisch zu geben.

Der Jargon wurde nach dem Krieg auch von vielen männlichen Arbeitskräften aus Lanzada, die Arbeit in den Steinbrüchen und Bergwerken, auf den großen Baustellen der Wasserkraftwerke gefunden hatten und von viele Einheimischen, die gezwungen waren in die nahe Schweiz auszuwandern: das

calmùn diente sehr oft, um unter sich zu sprechen, um Bünde der Solidarität zu vereinbaren, und manchmal Komplizenschaft unter den Einheimischen.

Literaturnachweis.

-

Lurati Ottavio,

L’ultimo laveggiaio della Valmalenco,

Tirano 1979

-

Picceni Simon Pietro - Bergomi Giuseppe - Masa Annibale,

Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi. 21 Territorio comunale di Lanzada,

Società Storica Valtellinese, Villa di Tirano, 1994

-

Salvadeo Mario – Picceni Simon Pietro,

Parlàa Calmùn. Storia e gergo dei magnani di Lanzada,

Sondrio 1998

-

Tiraboschi Antonio,

Vocabolario dei dialetti antichi e moderni,

Bergamo 1873